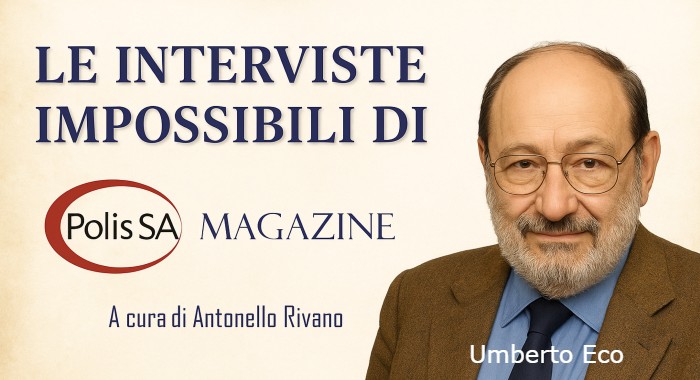

Umberto Eco: L’invasione degli “imbecilli” (e il silenzio dei saggi)

Il professore torna a parlarci del rumore dei social e del pericolo più sottile del nostro tempo: saper leggere senza capire.

Nelle “interviste impossibili” non cerchiamo la verità storica, ma la verità del dialogo. Immaginiamo di incontrare grandi personaggi, scomparsi nel passato remoto o più vicino a noi, ma anche figure immaginarie, e di porre loro le domande del presente. Le risposte non provengono dai manuali: sono opere di fantasia, costruite però su letture approfondite e sullo studio dei loro scritti, ricostruendo ciò che avrebbero potuto dire nello spirito delle loro idee e del loro stile.

È un esercizio di immaginazione e di ascolto: dare voce a chi non può più parlare per comprendere meglio chi siamo oggi.

La Redazione

Umberto Eco: L’invasione degli imbecilli (e il silenzio dei saggi)

di Antonello Rivano

E’ seduto sotto il portico dell’Università di Bologna, in una sera d’autunno. I passanti rallentano, qualcuno riconosce quella figura con gli occhiali spessi, la barba curata e il sorriso ironico di chi ha imparato a pensare con ordine, ma anche con leggerezza. Umberto Eco è tornato — o forse non se n’è mai andato — per parlare di ciò che, più di ogni altra cosa, oggi ci divide: la distanza tra leggere e comprendere.

Professore, lei una volta disse che “i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli”. Quella frase è diventata virale, spesso citata senza contesto. Che cosa voleva dire davvero?

Non era un insulto, ma una constatazione sociologica. Prima di internet, certe opinioni restavano confinate al bar o alla chiacchiera di paese. Con i social, invece, tutti possono parlare, ma non tutti sanno che cosa dicono. È questa la tragedia moderna: la confusione tra libertà d’espressione e diritto di disinformare. L’analfabetismo funzionale nasce qui — nella capacità di leggere senza capire, di usare parole senza saperle abitare.

C’è chi dice che i social abbiano anche un valore positivo: diffondono conoscenza, creano connessioni, danno voce a chi non ne aveva. Lei sarebbe d’accordo?

Assolutamente sì. Non demonizzo i mezzi: sono strumenti, e come tali dipendono da chi li usa. I social hanno permesso di scoprire ingiustizie, di organizzare solidarietà, di rompere silenzi. Ma ogni libertà richiede una disciplina. Senza la cultura del dubbio, diventano un circo del fraintendimento. Per questo serve insegnare come si legge una notizia, come si verifica una fonte, come si distingue un fatto da un’opinione. È la grammatica della cittadinanza digitale.

Molti giovani leggono post, commenti e articoli brevi, ma faticano a comprendere testi più complessi. Cosa sta accadendo?

Sta accadendo che si confonde l’informazione con la conoscenza. Leggere non basta: bisogna saper collegare, interpretare, contestualizzare. Quando si scorre troppo in fretta, si perde il tempo del pensiero. È un analfabetismo che nasce dalla fretta, dalla superficialità, dall’illusione di sapere. Ma la mente, come il corpo, si allena solo con l’esercizio: serve fatica, lentezza, attenzione. La lettura è un atto di resistenza contro la semplificazione del mondo.

Eppure l’istruzione è più diffusa che mai. Perché l’analfabetismo funzionale non diminuisce?

Perché la scuola insegna ancora a ripetere più che a pensare. Si valutano le risposte, non le domande. Eppure è la domanda che misura la profondità di un individuo. Un titolo di studio non basta a garantire la capacità di comprendere: ci vuole curiosità, dialogo, spirito critico. Senza questi, si resta istruiti ma ignoranti, connessi ma soli.

Qual è, allora, il ruolo dei media tradizionali in questa società che sembra non ascoltare più?

Devono essere i custodi del metodo. Non i detentori della verità, ma i difensori della verifica. Devono dire “non lo sappiamo ancora”, “potremmo aver sbagliato”, “questa è la fonte”. Solo così si restituisce dignità alla parola pubblica. Altrimenti il rumore soffoca la conoscenza, e l’informazione diventa spettacolo.

Professore, secondo lei possiamo ancora sperare in un futuro meno confuso? O l’analfabetismo funzionale è ormai una condizione cronica della nostra epoca?

Si può sperare, ma non basta sperare. Serve educazione, cultura, pazienza. Bisogna restituire valore alla complessità e rispetto all’intelligenza. Non tutto deve essere semplice, immediato, virale. La lentezza del capire è un atto politico. Finché ci sarà qualcuno disposto a pensare — davvero, non per slogan — l’analfabetismo funzionale non vincerà del tutto. La mente, come la parola, sa ancora salvarsi.

[Umberto Eco nacque ad Alessandria (Piemonte) il 5 gennaio 1932 e morì a Milano il 19 febbraio 2016..

È stato uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento: scrittore, filosofo, semiologo, saggista e docente universitario.]

Antonello Rivano